私は,関西大学第一高校という学校を卒業しています。

私は,関西大学第一高校という学校を卒業しています。

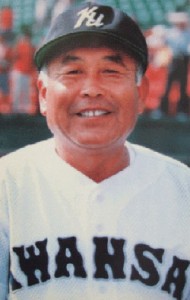

実は私が今こうして弁護士をしているのは,高校時代の担任であった尾崎光宏先生との出会いがあったからだと思っています。

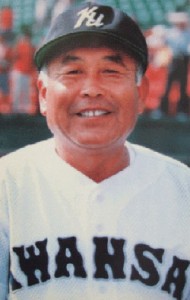

尾崎先生は,関大一高野球部の監督を長年勤められ,同野球部を甲子園に導き,平成10年の春の選抜では準優勝,夏の大会ではベスト8の成績を残した有名な監督です。

私は,野球部ではなく,陸上部に所属していましたが,尾崎先生は担任というだけでなく,生徒指導主任でもあったので,大変厳格で怖い印象でした。

今はもう時効だと思うので告白しますが,私は,高校時代,競馬が大好きで毎週のように淀や阪神の競馬場に通っていました。

休み時間には,友だちと一緒に,教室の後ろの黒板に「カンスポ(神崎川スポーツ)」と題して,競馬の予想を載せたりしていました。

ある日のホームルームの後,尾崎先生から,「おいっ,中村とM(友人),お前らあとで生徒指導室に来い。」と呼び出しを受けました。

私は,「競馬は,さすがにちょっとやりすぎやったな。きっと,すごく叱られるわ,ひょっとしたらどつかれるかもしれへん(T-T)」と思って,M君と一緒におそるおそる指導室まで行きました。

尾崎先生は,(いつものような)怖い表情で部屋に入って来るなり,私とM君を見て,「おい。・・・来週のダービーは何がくるんや。」と言われました。

尾崎先生は,実は競馬の大ファンだったのです。 懐の深い先生で,私は尾崎先生のことが,いっぺんに大好きになりました。

それからは,毎週のように,金曜日には,尾崎先生,私,M君とで生徒指導室にこもり,競馬の予想を立てていました。

ある日,先生が,的中した万馬券を嬉しそうに私に見せてくれたこともありました。

実は私は,当時,学校のことが嫌いでした。友だちも少なく,授業も先生も嫌いで,競馬くらいしか楽しみがなかったのです。

このとき,もし,「高校生が競馬なんかするな。」とまともに叱られたとしたら,そのまま学校に行かなくなっていたかもしれません。

高校2年生の進路指導のとき,私は何の将来の目標もなく,ただ競馬以外は本を読むくらいしか好きなことがなかったので,「文学部に行きたいです。」と言いました。

すると,尾崎先生は,ただ「中村,お前は文学部には向いてへん。法学部にせえ。」と言われました。

理由はわかりません。単に就職に有利,ということだったのかもしれません。

他の先生に言われていたのなら,ひねくれ者の私は言うことを聞かなかったでしょうが,このときは,「尾崎先生が言うんなら。」と思って,勉強をがんばって,法学部に進学することにしたのです。

尾崎先生との縁がきかっけで,その後,関西大学法学部に入学して,司法試験を目指し,検事,そして弁護士になりました。

また,競馬と税金に関する裁判も担当することになって,人間の縁の不思議さに驚いています。

尾崎先生は,残念ながら,平成19年3月に67歳で逝去されました。

でも,今でも私は,あの普段は厳格な尾崎先生が,手に万馬券を持っていたときの満面の笑顔を忘れることはできませんし,きっとこれからも忘れることはないと思います。

※画像は,関西大学第一高等学校野球部OB会のホームページより,引用させていただきました。http://www.ichikouyakyubu.com/club-y.html

ダイエット方法論の最終回です。

今回は,メンタル面のアドバイスです。

1 公言

自分がダイエットをしていることを,周囲に言いふらすと効果的です。

私は,ダイエットをするときは、いつもそうしています。

周囲の目が気になって,自分にプレッシャーになりますし,張り合いにもなります。

2 ダイエット中のイライラ対策

レコーディング・ダイエットが軌道に乗るまではお腹がすいてつらいです。

そのため,普段よりも,よく休養をとることが大切です。

いつもよりも、はやく寝て十分な睡眠をとることに気をつけてください。

お腹がすいたら,水分(お茶、コーヒーなど温かいもの)をこまめにとるようにしてください。

そもそも食事制限によって水分も不足するので,水分摂取は普段よりも意識的にする必要があります。

3 目標の明確化

ダイエットの目標体重,時期を明確にしてください。

たとえば、3か月後に何キログラムになると。

このとき、絶対に無理めな目標を立てないことが大事です。

肥満気味であっても月3キログラム、そうでないなら月2キログラムくらいの減量が適切と思います。

たまに広告とかで,1か月で8キロやせたとか見ますが,やりすぎだと思いますし,リバウンドが心配です。

体重100キログラム以上ある人であれば別ですが・・・。

4 ご褒美を用意しておく

目標達成時に高価な物を買う,旅行に行くなど成功のご褒美を準備しておきましょう。

何でも楽しみがあると張り合いになります。

私は,ダイエットが順調よくいっているということを条件に,こまめに1か月ごとにプチご褒美として家電を買ったり,小物を買ったりしていました。

5 最後に

完璧主義は健康の大敵。

全部できなくても、「毎日、体重計に乗る。」、「カロリー計算はせずに、食べ物を記録だけする。」だけでも,十分効果的です。

ダイエット方法論の続きです。今回は運動の話です。

1 筋トレ

食事制限ダイエットは,残念ながら,まず筋肉から落ちていきます。

筋肉は存在しているだけでカロリーを消費するので,体は,カロリー消費を最小限にしようとするからです。

逆にいえば,筋肉をつければ太りにくい体になりますし、筋肉がどんどん落ちていけば、やせにくくなってしまうのです。

ただ筋トレは,レコーディング・ダイエットが軌道に乗ってからしましょう(1か月後くらい)。

食事制限と運動を同時に始めると,体がまいってしまいます。

毎日、腕立て、腹筋、背筋、スクワット、ストレッチをします。

女性なら20回(腕立ては10回)×2~3セット、男性なら30回(腕立ては20回)×2~3セットくらいでよいと思います。

ゆっくりでいいですし,体調が悪いときはストレッチだけして休んでいいと思います。無理をするよりも,少しずつでも続けることが大事です。

2 有酸素運動

これも,レコーディング・ダイエットが軌道に乗ってからにしましょう(1か月後くらい)。

脂肪燃焼には,ジョギングやウォーキングといったゆっくりとした運動が大事です。

まとまった時間がとれないときは、細切れでもOKです。

スポーツ・クラブや水泳もいいのですが,毎日ということになると30分のジョギングor踏み台昇降がおすすめです。

踏み台は通販で売っていますよ。

ただし,体調が悪いときは減らしたり,休んだりして調整します。

また日常生活で,よく歩く、階段をのぼることを意識し,家事・雑用でも,ちょこまかと動いて,1日1万歩を目指します(こちらは、レコーディング・ダイエットの当初からでも実践した方がよいでしょう)。

参考文献

・石井直方、谷本道哉「スロトレ」(高橋書店)〔東大の先生によるもので、理論的でわかりやすい。ベスト・セラー〕

・NHKためしてガッテン「科学のワザで確実にやせる」(主婦と生活社)〔スロー・ジョギングや、踏み台昇降のことも書かれており、体重を記録するグラフも付録でついており、全体にすごくわかりやすいです。〕

前回に引き続いて,ダイエットの具体的な方法論のお話です。

1 体重計測

毎日,朝と夜(あるいはどちらか),必ず体重を量って,なおかつそれをノートに記録します。

体重計は,少し奮発して,100グラム単位で量れ,体脂肪計もついているものを買いましょう。

2 食事制限(レコーディングダイエット)

この方法は,その多くを,参考文献に掲げる岡田斗司夫さんの方法論に依拠しています。

①まずは1週間、食べたものを全部,小さなノートにただ記録します。

②次に1日1500キロカロリーを目標にして、本やHPを参考にカロリー計算をしながら,同じく小さなノートに全部記録します。

これを3~4か月続けると大きな効果が出ます。それ以上は不要です。

まずは、3か月、せめて1か月と目標を定めて始めてみましょう。

もし食べ過ぎても,次の日以降で少しずつ減らして調整するなど,多少のでこぼこは許容しましょう。

軌道修正をすればいいので,気にしないことが大事です。

ハレとケは大事であり,息抜きもないとつらいので,飲み会などは自粛せずに大いに楽しむのがよいと思います。

私も,ダイエット期間中でも,焼き肉や寿司は何回か食べましたし,飲み会にも出ていますし,お酒も毎日飲んでいます。

要するに、たくさん食べるときの前後の日や、朝や昼の食事でカロリーを調整をすればよいと割り切ることが大事です。

また、専門家ではないので、あまり、カロリー計算は厳密にしすぎず、ざっくりとでよく、おおむね1500になればよいと考えています。

③食事ダイエットは体調管理に十分注意しないと、しんどくなって挫折してしまいます。

栄養バランスに注意して、絶対に偏った食生活にしてはいけません。

タンパク質(肉、魚、大豆)

糖質(ご飯、パン)

野菜(緑黄色野菜と淡色野菜)

乳製品(牛、チーズ、ヨーグルト)

を必ず毎日摂取します。

また,完全食品の卵も意識的に摂取します。

少しずつでも1日3回食べて、まとめ食べをしないことも大事です。

酒とおやつは糖質ですが,どちらかを我慢して,1日に両方は食べないようにします。

ただ,好きな物を全部我慢すると挫折するような気がしますので、そのへんはバランスよく。

飲料水は無糖を選びます(人工甘味料も不可)。

サプリメントに頼らず,添加物にも注意します。

ダイエット中は,必要最小限の栄養で体を動かしていますので,体に悪いものは極力排除する必要があります。

また,サプリメントに安易に頼ると、食品から栄養を摂取する力が弱まるようです。

④食べ方にも工夫があった方がよいです。

急激に血糖値を上げると,太りやすいそうです。

よく言われることですが,口に入れてから30回かむと消化の効率がよくなり,また,空腹も満たされます。

ただ実際,律儀に30回も噛んでられません。

そこで,私の場合は,最初の一口だけ30回噛むようにしていました。

そうすると,後もそれにつられて,普段よりはよく噛むようになります。

また最初に口に入れるのは,スープや野菜のように低カロリーのものにすると,急激に血糖値があがらないので、よいとされています。

⑤レコーディング・ダイエットは、階段状に体重が減ります。

カロリー制限しているのに,減らない時期が数日から1週間続くときがあり,「何でやねん。」と思いますが,気にしてはいけません。

その後、一気に減る時期がきます。

⑥ゲーム感覚でやることがよいです。

1500キロカロリーの範囲に何をいれるか、お菓子をどうしても食べたいとき、お酒を飲みたいとき、肉を食べたいときに、何を減らして調整するかとか、パズルのようにして楽しむことができます。

続きは,次回。

今度は運動のお話をします。

参考文献

・岡田斗司夫「いつまでもデブと思うなよ。」(新潮新書)〔必読!!バイブルです〕

・香川芳子「食品80キロカロリーミニガイド」(女子栄養大学出版部)

・吉田美香「目で見るカロリーハンドブック」(主婦の友社)

・HP「簡単!栄養andカロリー計算」 http://www.eiyoukeisan.com/

※カロリー計算の方法は、いくつか類書があるので、好きなものでいいと思います。

1 はじめに

私は,実は子どもの頃肥満体でしたので,今でも,どちらかというと太りやすいタイプです。

そのため,時々ダイエットを実行していますが,それが高じて,趣味の一つになりました。

そこで,今回から何回かに分けて,私なりのダイエット法をご紹介します。といっても,色々な本を参考したもので,私のオリジナルではなく,非常にオーソドックスなものです。

ダイエットは,

①毎日,体重を量ることと

②正しい方法で食事制限をすること

が基本です。

それだけでも,十分に健康的な体になります。

それにプラスして,③少しの運動ができれば,なお一層健康的にダイエットができます。

あとは,これらを維持するための④メンタル,です。

2 目標体重とは?

目標とする標準体重は

身長(m)×身長(m)×22(BMI)

で、導きだします。

私の場合は、身長172センチなので、1.72×1.72×22=65キログラムが標準体重となります。

現在も,だいたい63~65キログラムくらいの体重で推移しています。

BMIが18.5を下回ると,標準未満ということになります。

私の場合は,54キログラムだと,やせすぎということになりますので、そこまで下げると行き過ぎのように思います。

私は高校2年生くらいから身長が変わっておらず,高校時代は陸上競技をしていたのでやせており,58キログラムくらいでした。

大学時代は60キログラム前後,23歳で仕事に就いてから63~65キログラムくらい,30歳代で66~68キログラムくらいでした。

普通にしていても,十数年間で10キロも太るんですね。

3 ダイエットの決意

弁護士になったときに,慣れない仕事のストレスからか,食べ過ぎになりました。

事務所のお菓子を食べ過ぎたり,家に帰ってからも,せんべいや柿ピーをつまみにビールやウィスキーを飲んだり,ミスター・ドーナッツや焼き菓子をしょっちゅう食べていました。

そのおかげで、最大74キログラムにまでなってしまいました・・・。

ある日,家族と一緒に川で遊んでいる自分の姿の写真を見て,愕然としました。

「完全に中年太りのおっさんやん・・・。」と。

また,姿だけでなく,当時はしょっちゅう風邪をひいたり,イライラしたり,体調も良くありませんでした。

まずいと思って,ダイエットに真剣に取り組むようになったのです。

4 そしてたどり着いた方法論

私なりのダイエットの方法論の内容は,

①毎日の体重計測

②食事制限(レコーディング・ダイエット)

③筋トレ

④有酸素運動

⑤周囲への公言

⑥ダイエット中のイライラ対策

⑦目標の明確化

⑧ご褒美の用意

です。

具体的な中身については,次回以降にご紹介いたします!

実務に就く前にどんな勉強をすればいいですかという質問を,よく司法修習生の方から受けます。

実務に就く前にどんな勉強をすればいいですかという質問を,よく司法修習生の方から受けます。

法律実務家の仕事は,広く社会全般にかかわるものなので,幅広い知識が必要です。

ここでは主に司法修習生の方向けに,最低限,これくらいは勉強しておいた方がいいですよ,という内容をご紹介します。

① 簿記・会計

会社が関係する民事事件では,税務や会計が争点になっている場合でなくとも,財務諸表や帳簿類が重要な証拠となる場合が非常にたくさんあります。

そこで,会計入門書や,簿記3級程度の教科書を一読しておくのがよいでしょう。

おすすめの本は,

・國貞克則「決算書がスラスラわかる財務3表一体理解法」朝日新書

・桜井久勝「会計学入門」日経文庫

です。

簿記の本は,たくさんありますので,それほど分厚いものでなくとも,手にとって分かりやすそうなものがよいと思います。

② 司法試験で選択しなかった法律科目の教科書

特に倒産法,労働法,税法,知的財産法,独占禁止法は,実務で必須知識です。

一般に司法試験の勉強で使われている本の中で,薄い教科書(挫折しないためにも)でよいので,ざっとは読んでおきましょう。

③ ビジネス・マナー

社会人の経験のない方は,基本的なビジネス・マナーについては,きちんと本を読んで勉強しておいた方がよいでしょう。

マナー違反があっても,弁護士だと,周囲の人が遠慮して注意をしてくれないこともあります。しかし,敬語が変だったり,服装がTPOに合っていないと,とても恥をかいてしまいますので,そのようなことがないためにも,ビジネス・マナーの知識は必須です。

おすすめは,以下の書籍。

・梅島みよ他「ビジネスマナー入門」日経文庫

・高橋書店編集部「さすが!と言われるビジネスマナー完全版」

④ 経営に関する本

弁護士も,中小企業の経営者です。非常に残念なことですが,弁護士の世界も,金銭に関係する不祥事が多くなってきています。

まずは,足元の経営をしっかりさせるためにも,経営者の基本を学んでおく必要があります。

入門書としてのおすすめは,

・小倉昌男「経営学」日経BP社

・稲盛和夫「成功への情熱」PHP文庫

どちらも,経営者としてのモチベーションがあがる良書です。

⑤ その他

検事に任官予定の方であれば,法医学や,法科学の知識が大切です。法医学の関係では,以下のような,警察官向けに書かれた実戦的な本があります。

・渡辺博司「死体の視かた」東京法令出版

他に,弁護士志望の方なら,今後の過酷な競争に勝ち抜くためには,専門分野に特化することが有効な手段です。そこで,④よりももっと実践的なマーケティングの本として,漫画ですが,

・福永雅文他「ビジネス実戦マンガ・ランチェスター戦略」PHP 研究所

が,非常に詳しくて,分かりやすいです。

私の修習時代は,2年間もの長い修習期間でしたが(今は1年です),それほど勉強しませんでした。

そのため,実務に就いてからあわてていろんな勉強をすることになってしまいました。

そうならないためにも,修行期間にきちんとした準備が必要ということで,参考になればと思っています。

1 不祥事発生時の内部調査の重要性

1 不祥事発生時の内部調査の重要性

私は,以前に福知山市や大津市の不祥事調査委員会で,公務員の不祥事案件の調査を担当いたしました。

公務員に限らず,ベネッセの個人情報流出問題や,東芝の不正会計問題など,最近でも,企業の不祥事は,後を絶ちません。

この種不祥事に対する世間の見方は厳しく,その対応を誤ると,企業の存亡にもかかわるといえるでしょう。

企業をとりまく不祥事としては,ほかに,食品偽装,取締役や従業員の横領・背任,贈収賄,反社会的勢力との不適切な取引等があります。

それらが起こった場合,まずは企業が内部調査を行なうことで,早期に事実を解明し,適切な対応をすることが大切です。

2 内部調査の注意点

(1)メンバーについて

調査は密行性が高いので,まずは少数精鋭です。

調査チームのリーダーは経営陣かそれに近い者が必要です。

守秘義務,高度の法律判断という観点から,弁護士を選任する場合もあります。

(2)証拠書類等の収集,確保

内部調査で第一に行なうべきことは,客観的資料の確保です。

問題となっている事案に関連する契約書その他の書類,帳簿,電子データ等をまず確保すべきです。

その上で,関連書類等のリストを作成します。

また,原本や電子データが後に破棄されたり,失われないようにしなければなりません。

(3)証拠書類等の内容の検討

あるはずの証拠がないことについても注目する必要があります。

また,書類等については,改ざんの痕跡などを確認するため,必ず調査担当者は,原本を確認する必要があります。

(4)関係者からの事情聴取

事情聴取する際には,やはり客観的な証拠との整合性に留意しなければなりません。よく証拠を確認した上で,5W1Hに沿って,具体的な事実を聴取します。

3 まとめ

企業不祥事については,事前の防止策だけでなく,発生した場合にも,病気の治療と同じく,早期に事実を発見・調査することが重要です。

はずれ馬券裁判ですが,類似事件の東京地裁の事案(北海道の男性)では,経費とは認められず,国が勝訴したとのことです。

この事案は,私は関与しておりませんが,報道によると,レースごとに個別に予想して馬券を購入したとして,機械的に購入していたとはいえないから,営利目的の継続的行為ではないと判断されたようです。

しかし,先日の最高裁判決は,営利目的の継続的行為といえるかどうかは,馬券の購入の期間や回数などを総合的に考慮するとしたもので,競馬予想ソフトを利用した機械的な購入に限定する趣旨ではありません。

この点,東京地裁の原告は,購入履歴は残っていないようですが,継続的に多額の利益を得ていることが明らかで,大規模で繰り返し購入していたと認められます。

また,当然,馬券購入については,独自の法則性やノウハウも存在したはずであって,レースごとの個別の予想だから継続性がないという判断は,常識に反するものでしょう。

最高裁判決を非常にせまく解釈したものであって,問題がある判決だと思います。

馬券の払戻金の課税について,通達の改正がなされるようです。

ただ,改正案は,「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済的活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」のみ,雑所得とするつもりのようです・・・。

いくらなんでも,狭すぎるといえるでしょう。

本来なすべき,公平な課税を実現するための抜本的改正は考えられていないようです。

上記の場合が「営利を目的とする継続的行為」に該当することは当然として,営利を目的として,毎週のように馬券を購入し続けているような場合については,広く外れ馬券も経費と解さないと,儲け以上に課税がなされることには変わらず,やはり,不当な課税となってしまいます。

パブリックコメントが募集されていますので,租税法に携わっている方や,競馬ファンの方には,是非,意見を提出いただければとおもいます。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270009&Mode=0

私も,以下のような意見を提出いたしました。

「最高裁判決の趣旨は,決して当該事案に限定するものではない。

行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を綜合考慮して『営利を目的とする継続的行為』か否かを判断するとされている。

したがって,予想ソフトやインターネットの利用,利益の恒常的発生といった要件を不可欠のものとすべきではない。

競馬ファンの多くは,払戻金によって利益を得ることを考えて継続的に購入しているのであるから,そのような場合も広く「雑所得」として取り扱うべきである。

改正案では,実際に生じた利益以上に課税されたり,あるいはトータルでは損をしているにもかかわらず,課税が生ずるという著しく不当な結論を何ら回避できない。

アメリカ合衆国は外れ馬券の購入費は的中馬券の払戻金にみつるまではすべて必要経費として控除するものとされており,我が国においても同様に解すべきである。

したがって,公平な課税の実現という観点からは,年間に数レースしか購入せず,たまたま馬券の払戻金を得たという典型的な一時所得に該当する場合以外の継続的な馬券購入については,営利目的が推認されるとして,広く雑所得として取り扱うものとすべきである。」

1 はじめに

1 はじめに

はずれ馬券が必要経費となるかが争われていた刑事裁判について,3月10日,最高裁が検察官の上告を棄却しました。

これにより,被告人,弁護人の主張をほぼ全面的に認めたこれまでの地裁,高裁の判決が確定することになりました。

2 判決内容について

まず,最高裁は,一時所得と雑所得を区別する「営利を目的とする継続的行為」かどうかを判断するについては,行為の期間,回 数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の事情を総合考慮して判断すべきとしました。

その上で,本件のようにインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に購入をし,多額の利益を恒常的に上げるなどした事実関係の下では,「営利を目的とする継続的行為」であるから,雑所得に該当する,としました。

検察官は,競馬のようなギャンブルは,本質的に一時所得にしかなり得ないと主張しましたが,最高裁はこれを退けました。

次に最高裁は,はずれ馬券の購入費が経費となるかということについても,本件は,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するので,はずれ馬券の購入費もすべて経費に該当するとしました。

なお,大谷剛彦裁判官の意見があり,はずれ馬券は,払戻金とは対応していないので経費にはならないが,本件の特殊性に鑑み,また,巨額に累積した脱税額を被告人に負担させることの当否には検討の余地があり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえず,結論としては上告棄却とする,というものでした。

また,同意見では,課税の公平,安定性の観点から,課税の対象を明確にして妥当な税率を課すなどの特例措置をもうけることの提案がされています。

3 判決の評価

競馬の払戻金について,いかなる課税がなされるかについて,最高裁が初めて判断を下した画期的な判決です。

結論も,国民の常識に沿ったもので正当といえます。

競馬だけでなく,他の公営ギャンブルによって得た払戻金についても当てはまるので,社会的な影響も大きいでしょう。

大谷裁判官の意見についても,公平でわかりやすい課税のため,特例措置をもうけるべきだと言及したことは高く評価できます。

4 今後の影響

本件は刑事裁判の判決ですが,国税庁はこの判決を尊重すると発表しているので,現在大阪高等裁判所にかかっている税務訴訟については控訴が取下げられるなどして,終結するものではないかと思います。

また,国税庁は,本件を例外的なケースとみて,通達の改正によって対応する意向のようです。

しかし,競馬の売上の多くは,国庫に入っていて,払戻金から更に税をとるのは二重課税だという指摘があります。

私は,その指摘は当たっていると思います。

それに,窓口で払戻金を受けた場合との不公平をどうするのか,具体的には雑所得と一時所得との区別についてどこで線を引くのか,という問題もあります。

もともと,競馬でたまたま儲かっても,前の年や翌年には大きく損をすることも考えられ,馬券の払戻金自体に,担税力が強くあるとは思えません。

宝くじと同じく非課税とする選択肢も十分に考えられるでしょう。

仮に課税をするとしても,フランスのように購入時に定率の課税をすることも考えられますし,他には,払戻時に数パーセント程度の源泉分離課税を行なうことも考えられ,むしろ,これらが現実的といえます。

最高裁の判決を真摯に受け止めるのであれば,本件を例外的とみて,単なる通達の改正でお茶を濁すのではなく,抜本的な法改正を行なうべきと考えます。