本年1月より,髙田脩平弁護士(修習69期)が入所いたしました。

本年1月より,髙田脩平弁護士(修習69期)が入所いたしました。

同弁護士は,国税調査官として4年間勤務した経験があり,当事務所としても,貴重な戦力となってくれることを大いに期待しています。

以下,彼による自己紹介です。

どうぞよろしくお願いいたします。

「弁護士 髙田脩平

1 ご挨拶

はじめまして。

本年より弊所で勤務している弁護士の髙田脩平と申します。

みなさまのお役に立てる弁護士となれるよう,努力いたします。

今後よろしくお願いいたします。

2 経歴

みなさまに私のことを知っていただきたく,自己紹介をさせていただきます。

私は京都府宇治市出身で,今年で33歳になります。

立命館大学法学部を卒業後,国家公務員(国税調査官)として勤務し,一念発起して大阪大学法科大学院に進学いたしました。

そして法科大学院修了後の1回目の司法試験において合格し,1年間の司法修習を経て,本年1月1日に弁護士登録をさせていただきました。

これまで,大学の学部時代のゼミでは租税法,司法試験選択科目としては環境法に力をいれて取り組んで参りました。

いずれも,学生として机上で本を読むだけでは無味乾燥な分野ではありますが,実社会の中では近年,ますます存在感を高めています。

学んできた知識を実務で活かせてこそ,弁護士としての価値があるのだと念頭に置きつつ,これからも幅広い分野の知識を吸収し,有能な弁護士となれる精進いたします。

3 抱負など

現在,興味・関心のある法律分野は,「すべて」というのが本音では

ありますが,強いてあげるとするならば,やはり租税法に関する分野です。

弊所は税金事件に強い事務所を標榜しておりますので,私も中村所長に

追いつけ,追い越せの気構えをもって取り組む所存でございます。

プライベートでは,旅行やランニングを趣味としています。

少し時間が取れるときには,青春18きっぷ(全国のJR普通列車が

乗り放題となる切符)で目的地を定めることなく,気の向くままに鉄道旅をしたりしてきました。

近年,地方路線の廃止が相次いでおり,「乗り鉄」としては寂しい限りです。

ランニングに関しては運動不足を実感したことをきっかけに走り出す

ようになり,かれこれ5年以上になります。

これまでに大阪マラソンをはじめ,神戸・京都・奈良などのフルマラソンに参加してきました。

弊所に入所する直前の昨年12月には,ついに,沖縄にまで遠征して

フルマラソンを走ってきました。

大勢の沿道の応援を受けながら普段,走ることのできない道路の真ん中を走る快感や,ゴールした後の感動は,ことばでは言い表せないものがあります。

ご覧頂いているみなさまの中で運動不足を感じていらっしゃる方は,ぜひとも,5年前の私のように,重たい最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

今後,みなさまから信頼していただける弁護士を目指して真摯に取り組みますので,どうぞよろしくお願いいたします。」

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて,近年,憲法9条を中心に憲法改正の是非が問われています。

そこで,新年最初の記事として,憲法のことについて取り上げてみました。

1 はじめに

憲法は国の基本法であり,法学部生のほとんどが最初に履修する重要な法律です。

憲法は国のあり方を定めた法ということだけでなく,私たち国民の権利を守る「人権の砦」です。

憲法改正論については,色々な意見があると思いますが,雰囲気に流されるのではなく,基本にかえって憲法とはどういうものかをとらえることが大事です。

そこで,まずは憲法の歴史,特に「立憲主義」と言われる考え方について解説します。

2 立憲主義とは

そもそも憲法は,何のためにあるのでしょうか。

その答えは,「国の権力濫用を阻止し,国民の権利を守るためにある。」とされています。

これを理解するには,憲法の歴史を辿る必要があります。

まず,「王や権力者も,(憲)法に従わなければならない。」という考え方を「古典的立憲主義」と言います。

この考え方は,古代ギリシャや,ローマ,また日本の十七条憲法にもありますが,イギリスのマグナ・カルタ(1215年)が有名です。これは,議会の同意がない限り,王が勝手に貴族諸侯の権利を奪うことができないというルールです。

きっかけは,ジョン王という王様が,フランスにあったイギリスの領土の大半を失ったため,貴族達からの支持を回復するために彼らの権利を認めたものです。余談ですが,このためジョン王は,「欠地王」という不名誉な名前で呼ばれるようになりました。

この古典的立憲主義は,王の専制を防止するものですが,まだ貴族や一部の市民の権利を守るものにすぎませんでした。

次に,アメリカ独立宣言(1776年)や,フランスの「人及び市民の権利宣言」(1789年)といった市民革命によって,「近代的立憲主義」が生まれました。

その特徴は,①自由主義,②民主主義,③権力の分立にあります。

自由主義は,「天賦人権説」ともいい,人はみな平等な権利を与えられているという考え方です。これは,西洋の思想を支えるキリスト教倫理(神は人を平等に愛している),近代啓蒙主義思想(中世の古い迷信を排除)に基づいています。

また,民主主義は,古代ギリシャ,ローマ以来の西洋の思想です。

権力の分立は,自由主義を守るための仕組みです。

具体的には,直接民主主義の弊害(少数者の抑圧)を招かないための間接民主制(議会制)や,議会の活動を抑制すること(違憲立法審査権,首相の議院解散権)で,国民の権利を保護する制度です。

以上のように,立憲主義は,憲法によって一人一人の権利を権力者から守る,そのために権力をルールによって制限するということに特徴があります。

3 日本国憲法について

立憲主義の考え方からすると,日本国憲法で最も重要な条文はどれでしょうか。

その答えは,憲法13条です。

憲法13条は,「すべての国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」と定めています。

ここで重要なのは,「人」ではなく,「個人」とされていることです。

例えば馬や犬について,動物愛護の観点から尊重することは可能ですが,「個馬」,「個犬」という言い方はありません。

「個人」というのは,一人一人の人間の個性が大切であるということを意味しています。

また,「公共の福祉」とは,人権の衝突・矛盾を調整するという意味と,社会福祉を実現するために,ある程度経済活動を制約するという意味を指します。要するに,他の人権との関係で制約があるというもので,国や社会全体のために犠牲を強いるというものではありません。

「個人主義」というと,一般にはワガママをイメージされるかもしれません。

しかし,憲法に定める「個人主義」はそれとは異なり,個人は,何かのための手段とされるのではなく,一人一人が尊いというメッセージが込められています。

4 憲法の改正について

憲法の改正論議では,特に憲法9条が取り上げられています。

テロへの脅威などから集団的安全保障の必要性が主張されたり,また,それとは反対に日本が戦争に巻き込まれることへの懸念が示されたりしています。

おそらく憲法9条改正論,改正反対論,いずれの立場も,ほとんどの方は,平和への願いや,将来の日本を思う気持ちに変わりはないと思います。

私自身は,憲法9条を直ちに改正しなければならないとは思っていませんが,仮に9条を改正して,国を守る必要を認めるとしても,軍備は自衛のための最小限でなければならないこと,世界平和の理想に到達することを目標として,将来の縮小・廃止を目指すことを明文化するなど,平和へのメッセージの込められたものになればよいと考えています。

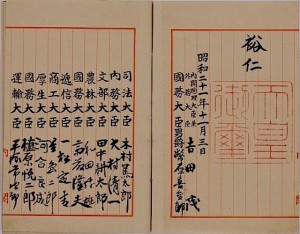

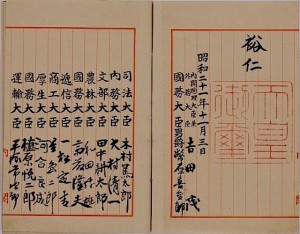

引用画像はWikipediaからのもので日本国憲法の原本です。

今年はアメリカでトランプ氏が大統領に就任するなど予測困難な年になりそうです。

世界中でテロや戦争が起こっていますが,改めて戦争と平和の問題について,深く考えていきたいと思います。

今月20日に,経済産業調査会より,「事例に学ぶ企業と従業員の犯罪 予防・対応チェックポイント」が出版されます。

今月20日に,経済産業調査会より,「事例に学ぶ企業と従業員の犯罪 予防・対応チェックポイント」が出版されます。

本書は,企業や従業員にかかわる犯罪について,解説したものですが,以下のような特徴があります。

① 実務上,よくある具体的な事例とそれに対する端的な回答

② 論点をチェックポイントにまとめて,わかりやすく整理

③従業員に対する処分のあり方や,予想される刑事処分の内容についてまで踏み込んだ解説

また,刑訴法改正(司法取引)など,最新のトピックや実務の紹介など興味深いコラムを差し挟み,ユニークな内容となりまいた。

企業の経営者・従業員といったビジネスマンだけでなく,刑事法を学んでいる大学生,法科大学院生,司法修習生,実務の緒に就いたばかりの法律家にも,広く役立てていただけるのではないでしょうか。

また,経済犯罪やコンピューター犯罪など高度な内容にもさりげなく触れていますので,中堅,ベテランの法律家にとっても,参考になる部分が多いものと自負しています。

興味がある方は,是非お読みください(以下のURLからamazonのページにつながります)。

http://www.amazon.co.jp/dp/4806529885

先般,報道されましたとおり,WIN5により多額の払戻金を得た地方公務員の男性が,所得税法違反により在宅起訴されました。

当職ら(中村和洋,荒木誠)は同男性の弁護人に就任していますが,報道(大阪国税局の発表に基づくものと思われます)に一部不正確なところがあり,また,本件起訴には大いに問題があるものと考えています。

そこで,本ブログ上で,以下のとおり,ご本人のコメントと弁護人のコメントを掲載いたします。

1 ご本人のコメント

馬券の収入について,所得を申告していなかったことについては反省しています。修正申告については既にすませており,それに先立ち,予納ということで,所得税を全額納税もしています。

ただ,納税の責任を超えて,刑事処罰まで受けなければならないということは理不尽で,納得がいきません。

2 弁護人コメント

本件について,刑事告発をし,また,検察官が公判請求することは,著しく違法・不当なもので,誤っていると考えます。以下,大きく3つの理由があります。

①著しく不公平で,正義に反すること

本件は,平成24年,26年度で,経費を引いた収入は約3億2000万円,所得は一時所得であるためその半額の約1億6000万円であり,免れた税額は約6000万円とされています(内訳は24年が所得約2700万円,税額約800万円,26年が所得約1億3500万円,税額約5100万円)。

本件以外にも,多額の馬券の払戻金を受けた上で申告をしていなかった事案は,全国に複数存在するところ,本件よりも脱税額が大きいとされる事案について,刑事事件として立件されていません。

たとえば,北海道の男性の事案は6年間で約5億5000万円以上もの所得を得ていますが,刑事立件されていません。

また,以前に大阪で有罪判決となった男性は,5年間で約1億5000万円の利益を得ているが,懲役2か月,執行猶予2年という異例ともいうべき寛刑であって,本来起訴すべき事案ではなかったとも考えられます。

今回の男性が免れた所得金額は,約1億6000万円であり,他の事例と同等かそれよりも少ないものです。

しかも,継続的に利益を挙げていたのではなく,WIN5で単発的に偶然利益を挙げたにすぎないのであって,常習性もありません。

このような彼のみをピックアップして,いわばスケープ・ゴートとして,刑事処分の対象とすることは,著しく不公平で,正義に反します。

なお,男性が4億円以上の払戻金を得ていたとの報道がなされているが,それは事実と異なります。

男性は,ネットバンクの口座から,JRAの即PAT口座に入金し,馬券を購入した上で払戻金を得ていたものであるが,馬券を購入しなかった場合にも,週明けにはネットバンクの口座と即PATの口座との間に資金の移動がなされます。

個々のレースの履歴が残っていないため,国税当局は,ネットバンクへの口座に振込まれた金額をすべて払戻金であると推計したものですが,現実には,男性が得た払戻金は多くとも3億円程度です。

②馬券に関する課税政策自体に大いに問題があること

馬券の売上げの収入の10%は国庫に帰属するので,さらに払戻金にまで税をかけるのは実質的には二重課税であるという批判がなされています。

また,宝くじやTOTOは非課税とされているということとのバランスの問題もあります。

そして,最高裁の判決をきっかけに,馬券の払戻金の課税のあり方は議論がなされており,また,全国でも裁判が複数係属中である。さらに,窓口で払戻を受けている者には実質課税がなされておらず,国税庁が有効な対策をしていることもないのであり,馬券の課税の制度は現状問題点が極めて多いといえます。

公営ギャンブルの課税について,公平な制度を作ったり,納税について十分な説明や広報をすることを国は怠っています。

このような中,馬券の払戻金について,利益の額だけに形式的に注目して,脱税犯として取り上げ,刑事処罰を求めることは完全に誤っています。

③男性にとって過剰な制裁であること

男性については納税もすませており,過少申告加算税という制裁もあります。

禁錮以上の有罪が確定すると,免職になりますが,それは男性の人生に与える影響は大きく,たまたま高額な馬券に当たって,そのことを申告していなかっただけという事案に比較しすれば,あまりにも過剰な制裁です。

3 今後の裁判での予定

起訴が著しく不公平であり,正義に反することから,公訴権濫用であるとして公訴棄却を求める方針です。また,脱税のすべてが刑事立件されているわけではなく,多くは行政手続で終了していることと比較しても,本件は刑事罰を科すまでの違法性,つまり可罰的違法性がなく,無罪を主張する予定です。

4 報道機関に対する要望

ご本人は反省しているが,他方で,刑事事件となり,報道もされたことで,精神的なショックを受けています。直接の取材は何卒,控えてください。

本年1月より,荒木誠弁護士(修習68期)が勤務するようになりました。

本年1月より,荒木誠弁護士(修習68期)が勤務するようになりました。

まだ27歳という若さですが,着実に仕事をこなしてくれていて,弊所の貴重な戦力となっております。

経歴についてはホームページの弁護士紹介に掲載していますが,ブログでは,彼の自己紹介をもって,もう少し詳しく紹介します。

皆様,よろしくお願いいたします。

「弁護士 荒木 誠(あらき まこと)

1 これまでの経歴

私は,平成元年に京都府舞鶴市で生まれました。

舞鶴市は,日本海に面しているところで,幼いころ,たまに海釣りに行ったことを覚えています。

地元の公立高校に進学しましたが,このころから,おぼろげにではありますが,将来弁護士になりたいと考えるようになっていました。

というのは,テレビドラマなどを見て,カッコいいイメージがありましたし,人の役にも立てるのではないかという気持ちもあったからです。

高校卒業後は,立命館大学法学部に進学し,京都市内に引っ越しました。

そして,弁護士を目指していたことから,進学当初から,法律相談サークルに所属しました。

このサークルでは,主に休日に,一般市民の方々から無料法律相談を受ける活動を行なっていました。

このような活動を通じて,将来,弁護士になって,困っている人の役に立ちたいという気持ちがより明確になっていきました。

その後,いよいよ本腰を入れて勉強しようと考え,立命館大学法科大学院に進学しました。

大学院では,法学既習者は2年間勉強することになるのですが,絶対に一発で司法試験に合格しようと考えて,必死に朝から晩まで勉強しました。

そのおかげもあって,立命館大学法科大学院を卒業した年に,司法試験に合格できました。

そして,大阪での1年間の司法修習を経て,無事弁護士となることができました。

3 入所のきっかけ

弊所は,税務事件を専門的に取り扱っているという点で特徴があると思います。

私は,大学時代,税法ゼミに所属しており,大学院でも税法を積極的に勉強していたため,税務事件を専門的に仕事にしたいと考えていました。

なぜなら,税法に明るければ,弁護士として,税務関係も含めた適切かつ終局的な法的アドバイスが可能になると考えていたからです。

そして,弊所所長は,馬券事件で有名な弁護士であり,私のゼミの教授とも知り合いであったことから,ご縁を感じ,入所することになりました。

入所してからは,離婚・相続などの一般的な民事事件だけでなく,刑事事件や,税金事件など様々な事件に取り組んでいます。

特に,税金事件は,興味があったこともあり,難しいことばかりではありますが,非常に良い勉強になっています。

4 趣味

基本的にインドア派で,それほど人にいえるような趣味はないのですが,あえて言うならば,音楽です。

音楽は,何でも聞きますが,主に洋楽のロックを聞いていて,毎年1回は野外フェスに行っています。

弁護士になってからも,何とか時間があれば,色々ライブに行けたらいいなと思っています。

また,最近はサボリ気味なのですが,ジムに通ってランニングや筋トレなどもしています。

この仕事は,デスクワークの時間も長いので,運動不足にならないように気をつけたいと思っています。

5 最後に

もとよりまだまだ未熟で,ご迷惑をかけることも多いかとは思いますが,何卒,今後ともご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。」

最近発行された「エクササイズ刑事訴訟法」を紹介します。

最近発行された「エクササイズ刑事訴訟法」を紹介します。

著者の粟田知穂検事は,平成9年に検事として任官し,東京地検等で実務に携わるほか,最近まで,慶應義塾大学法科大学院教授,司法試験考査委員を務められていました。

実は,粟田検事は,私と修習時代,同期・同クラスで,共に検事に任官したことから,親しい友人です。

任官して数年後に,恩師の検察教官にお会いしたときに,「粟田君は今福岡地検小倉支部にいるが,スマートな事件処理をするということで,東京でも有名だよ。」と言われたことがあります。

確かに粟田検事は非常にスマートなだけでなく,オシャレなイメージで,関西で泥臭い事件処理をしていた私にとって,同期ながら憧れの存在でした。

その粟田検事がこのたび著書を刊行されましたが,装丁も,やはりスッキリとオシャレな感じです。

内容は,一通り刑事訴訟法を学んだロースクール生向けに,「複数の事例問題を検討することを通じて,問題発見能力や適切な法規範を導く能力,事実を抽出しあてはめる能力などを向上させることを目的」としたものです(同書「はしがき」)。

16問の事例が用意されており,問題編と解説編に分かれています。

どれも実務でもありそうな興味深い事例で,刑事実務における捜査,公判の重要な問題点を取り上げています。

解説は要領よくポイントがおさえられていますので,司法試験受験生はもちろん,若手の検察官も参考になる内容です。

また,私は,かねてから「敵を知り,己を知れば百戦危うからず。」(孫子)という観点から,適切な刑事弁護をするためには,検察官の物の考え方を知っておくことは非常に重要だと思っています。

そういう意味でも,刑事弁護に興味のある若手の弁護士にこそ,是非一読していただきたい内容です。

これだけ褒めれば,粟田検事も今度お会いしたときに,一杯おごってくれるかもしれません(笑)。

冗談はさておき,友人がこういった良書を刊行されたことは私も嬉しく,自分もがんばらなければいけないという思いを新たにしました。

前回の記事では,暴力団組長に対する使用者責任の最高裁判例をご紹介しました。

最近でも,六代目山口組の組長に対する使用者責任が認められた大阪高裁の判例があります(大阪高裁平成27年1月29日判決・判例時報2251号53ページ)。

この事件は,私も,弁護団の一員として関与していました。

この事案は,暴力団六代目山口組K組I連合組員Aら3名から,Xが2000万円を恐喝されたというものです(なお,実行犯が恐喝罪により逮捕・起訴され,刑事裁判中に実行犯の一部から400万円余りの被害弁償がなされました)。

その後,Xは,弁護士に損害賠償請求の交渉を依頼して,弁護士がK組組長に損害賠償を求める内容証明郵便を提出しました。

すると,K組の別の組員が弁護士を介さずに直接Xと接触して,200万円を返還することで和解をするという書面の作成を強要しました。

そのため,Xは,上位者である山口組六代目組長らを相手に,上記恐喝された金員の他,慰謝料を合わせた計2000万円余りの支払いを求めて提訴しました。

一審の大阪地裁は,Xの請求を認めたところ,被告らが控訴をしましたが,大阪高裁は,次のとおり判断して控訴を棄却しました。

まず,暴力団の共通した性格は,「その団体の威力を利用して暴力団員に資金獲得活動を行なわせて利益の獲得を追及する」ものであるとし,「山口組やその下部組織の構成員は,組長を頂点とする包括的な服従統制下に置かれて」いるものとしました。

その上で,本件についても,山口組組長らは,「実質的には自らの組織又はその下部組織の構成員が山口組の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認しており,その収益が山口組組長に取り込まれる体制が採られていた」ものとしました。

そうして,本件の恐喝行為も,その後の和解の強要についても,いずれも暴力団の威力を利用した資金獲得活動であって,暴力団の事業の執行として行なわれたものであるとして,山口組組長の使用者責任を認めました。

この判決は,従来どおりの民法715条による使用者責任を肯定したものです。

私の知る限り,六代目山口組組長に対する判決としては初めてで,先例的価値のあるものです。

ただ,法律的には,暴力団対策法31条の2が民法715条の特則として設けられたことからすると,本件は,「指定暴力団組員による暴力団の威力を利用した資金獲得行為」として,むしろ,端的に暴力団対策法31条の2を適用すべきであったといえるでしょう。

1 暴力団からの被害を回復する

1 暴力団からの被害を回復する

最近,日本最大の暴力団である六代目山口組から,神戸山口組が独立したことで,両組織の対立抗争があると報道されています。

組織的暴力は,市民の生活を脅かすものであり,市民の権利を守るために,私たち弁護士も活動しています。

そして,暴力団に対する民事的な対抗措置としては,暴力団組長に対する使用者責任(民法715条)を根拠とする損害賠償請求が有効です。

実際,末端の実行犯には財産がないことが多いので,このような使用者責任を認めることで,被害回復が可能になります。

また,組長の民事責任を問うことで,組員の違法行為や抗争を制限することができ,将来の被害の抑止にもつながるのです。

2 山口組組長の損害賠償責任を認めた最高裁判決

(1)事案について

暴力団組長の使用者責任を認めた有名な最高裁判決があります。

これは,平成7年8月,暴力団五代目山口組系の組と暴力団四代目会津小鉄系の組との対立抗争中のできごとです。

会津小鉄系暴力団事務所を警戒警備中だった京都府警下鴨警察署のA巡査部長(44歳。殉職後警部に昇進)が,山口組系組員に会津小鉄系組員と誤認され射殺されました。

実行犯である山口組系組員は,翌日に出頭し逮捕され,実刑判決を受けました。

しかし,上位者は直属の組長を含めて逮捕されることなく,被害弁償は一切なかったのです。

そこで,平成10年8月,Aの遺族が当時の渡辺芳則山口組組長らを被告として,京都地方裁判所に総額1億6000万円余りの損害賠償を求めて提訴しました。

この訴訟は,一審の京都地裁では使用者責任が否定され,控訴審の大阪高裁では逆に肯定されるという,地裁,高裁の判断が分かれる結果となりました。

そこで,決着が最高裁に持ち込まれたのです。

(2)最高裁判決(第二小法廷平成16年11月12日)

最高裁は,以下のように,暴力団組長の使用者責任を認める画期的な判決を下しました。

すなわち,

①山口組組長は,下部組織の構成員を,その直接間接の指揮監督の下,山口組の威力を利用しての資金獲得活動に従事させていたということができるから,組長と山口組の下部組織の構成員との間には,事業につき,使用者と被用者の関係が成立していた。

②山口組の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為は,山口組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業の執行と密接に関連する行為というべきであり,山口組の下部組織の構成員がした殺傷行為について,山口組組長は,民法715条1項による使用者責任を負うものと解する。

3 暴力団対策法31条の2について

(1)上記の最高裁判決を踏まえて,平成20年に暴力団対策法が改正され,組長に対する使用者責任の追及が容易になりました。

新設された暴力団対策法31条の2は,被害者側の立証責任の負担を軽減しました。

暴力団内部のことは外からは分かりませんので,組長と組員との使用関係や,暴力団がどのような事業を行なっているかを立証することは大変です。

そこで,改正法では,

① 指定暴力団員によって不法行為が行なわれたものであること

② 不法行為が威力を利用した資金獲得行為を行なうについて行なわれたものであること

③ 損害が不法行為により生じたものであること

を立証しさえすれば,損害賠償請求が認められるとしたものです。

ここにいう「威力を利用」したとは,例えば,相手方に暴力団の威力を利用して恐喝する行為や,みかじめ料の要求に応じない者に報復目的で傷害を負わせる行為などが典型的な例とされています。

ただ,たとえ直接被害者に威力を示していなくても,暴力団の構成員が組織を背景に違法な行為を行なっていること自体が,正に暴力団の威力を利用することに他なりません。

したがって,暴力団組織からの被害を回復するという法の趣旨から,広く暴力団組員が組織を背景に不法行為を行なった場合一般を含むとする考え方もあります。

4 今後の展望

暴力団に対する厳しい取り締まりの中,最近では,暴力団組織は背後に隠れ,ヤミ金融や,特殊詐欺,株価操縦などの経済犯罪に軸足を置くようになりました。

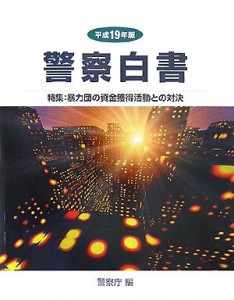

平成19年版警察白書でも,企業活動を仮装・悪用する資金獲得活動が顕著であると既に報告されています。

しかし,それらの暴力団の活動についても,正に暴力団特有の組織的な活動や,威力を背景にした服従統制下で行なわれたものです。

どうである以上,「威力を利用した資金獲得活動」に他ならず,上位の組長に対する使用者責任の追及が可能ではないかと,私は考えています。

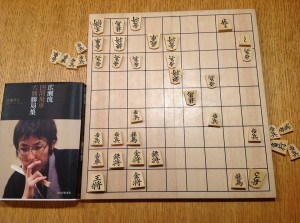

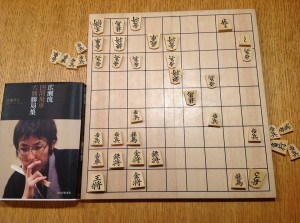

大阪弁護士会では,毎年,将棋大会が開催されています。

大阪弁護士会では,毎年,将棋大会が開催されています。

有段者のA級と,級位者のB級に分かれて,トーナメント方式で優勝を競います。

数年前に,私はB級で出場し優勝させていただくことができました。

その後は,A級に参加していますが(昨年は都合がつかず,不参加),なかなか,勝ち進むことは難しいです。

古いデータを整理していると,優勝者の弁として,数年前に大阪弁護士会の会報に載せた原稿のデータを発見しました。

せっかくですので,このブログで,過去の栄光を思い出しつつ(!?),ご紹介させていただきます(当時の文章から,対局者の氏名を仮名にするなど,少し修正いたしました)。

優勝者の弁

このたび,将棋B級で優勝をさせていただいた中村和洋です。

今回の決勝戦は,一昨年の前回と同じくF先生との対戦でした。

前回の対戦では,私の四間飛車・美濃囲いに対して,相手の居飛車穴熊でした。

しかし,そのときは私が一方的に攻め倒されてしまい,全くいいところのない将棋でした。

その反省から,やはり,こちらも囲いを堅くして先攻しなければならないと思いました。

そこで,この一年間,若手の広瀬章人プロの本を読んで四間飛車穴熊の定跡の勉強をしました。

また,5手詰めなどの詰将棋に勤しんでまいりました。

その上でのぞんだ今回の決勝では,予想通り,互いにガチガチの穴熊に囲い合うという対戦となりました。

私が先攻しようと思っていたのですが,相手の素早く,力強い攻めに防戦一方となってしまい,なかなか敵陣に迫ることができませんでした。

しかしながら,遅い時間であったことと対局時間が長引いたことが影響したのか,相手が中盤で角をタダで損をするという失着を指されました。

そこで形勢が逆転し,後は慎重に指し続けたことで,何とか勝利を物にすることができました。

2時間の大熱戦でした。

私は,以前検事をしていたときから,将棋が好きで,大山康晴15世名人の将棋に憧れていました。

最初のうちは,四間飛車を中心に,むしろ受けを重視した指し方をしていました。

その後,弁護士として厳しい競争環境に身を置くようになった結果,棋風が積極的に変化したようで,最近はどんどん攻める手を好むようになりました。

相手の手を先の先まで読んで,対応を考えるということでは,将棋は,弁護士の仕事に通じるところがあります。

また,敗戦のときに,自分の口ではっきりと「負けました。」と言わなければならないという潔いところが,すばらしいと思っています。

年齢の離れた人同士でも,すぐに打ち解けて楽しめる娯楽ですし,わかりやすい入門書もたくさん出ており,また,インターネットで対戦も楽しめます。

皆さまにも,一生楽しめる趣味として,将棋をぜひともお勧めします!!

2015年12月30日に水野忠恒教授の「体系租税法」が発行されました。

2015年12月30日に水野忠恒教授の「体系租税法」が発行されました。

これは,マイナンバー制度などのトピックにも言及されており,最新の教科書といえます。

水野忠恒教授は,日本を代表する租税法学者で,この教科書は索引を含めて935頁にもなる大部なものです。

租税法の教科書といえば,金子宏教授の「租税法」が著名です。

しかし,水野教授の「体系租税法」は,それとは,また違った特徴のある本で,大変参考になります。

特に裁判例について事案や判旨について詳しい記述がなされています。

また,国際課税やアメリカ合衆国などの外国の法制度の記述も詳細です。

租税法を学ぼうとする法律家にとって,座右に置くべき書籍といえるでしょう。

また,はずれ馬券裁判についても,他の教科書よりも詳しい記述がなされています。

ただ,水野教授は,最高裁判例とは反対の立場です。

同書では,「競馬を見るわけでもなく,儲けのためだけに馬券を買っている場合であれば,なおさら,収入と経費との関係を吟味すべきであり,外れ馬券が勝馬投票馬券に関連したものではなく,必要経費とみるべきではないと思われる。」と述べておられます(同所244,245ページ)。

その前提として,水野教授は,この裁判例について,馬券購入行為に所得源泉性を認め,特殊な投資行為としたものと理解されています。

確かに一審の大阪地裁判決は,被告人の馬券購入行為についてFX取引等と類似する一種の投資活動と理解し,所得源泉性が認められるという理由付けをしていました。

しかし,その後の大阪高裁及び最高裁の判決では,投資活動と評価したものではありません。

これらの判決は,一連の馬券購入行為を,端的に文理に照らして「営利を目的とする継続的活動」であるとしたものです。

その上で,雑所得に該当するとし,外れ馬券も含めた全馬券の購入金額が必要経費に該当するとしたものです。

ですから,水野教授の批判は,最高裁判決,高裁判決に対するものとしては,的を射ていないように思われます。

また,諸外国の法制度で,このような馬券の払戻金についての課税がどうなっているのかについても(はずれ馬券も経費となるアメリカや,的中馬券に課税のかからないフランス以外の例えばドイツやイギリスなどの制度ではどうなっているのか),是非,言及してほしかったところです。

ただ,先日の東京地裁判決では,外れ馬券を必要経費と認めない判断が下されたこともあり,今後,競輪,競艇などでも同様の問題が生ずる可能性もあるので,この論点についての議論はこれからも深めていく必要があるといえるでしょう。

本年1月より,髙田脩平弁護士(修習69期)が入所いたしました。

本年1月より,髙田脩平弁護士(修習69期)が入所いたしました。